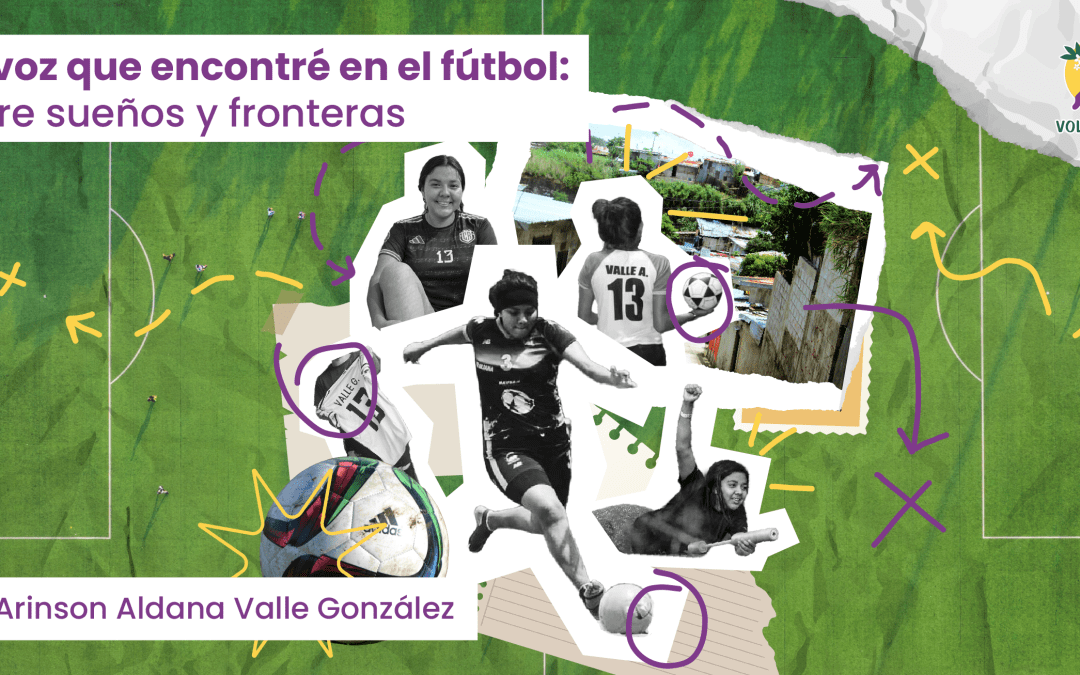

Por Arinson Aldana Valle Gonzalez

Migré a Costa Rica por una situación política compleja en mi país de origen. No fue una decisión fácil, pero era necesaria para garantizar nuestra seguridad. Al llegar, los primeros días fueron muy difíciles. Coincidió con la pandemia, y eso hizo que el aislamiento fuera aún más profundo. Me sentía sola, confundida, sin conocer a nadie y sin saber cómo empezar de nuevo. Todo era diferente la cultura, la comida, las costumbres, incluso el acento.

Me sorprendió la amabilidad de algunas personas que, sin conocerme, me ofrecían una sonrisa o una palabra de aliento. Pero también me enfrenté a la incertidumbre constante: ¿podríamos quedarnos? ¿Dónde viviríamos? ¿Volveríamos a mudarnos pronto? Extrañaba muchísimo a mi familia, a mis amigos de toda la vida, a mi mamá, a mi hermano, y sobre todo, la sensación de pertenencia. Sentía que estaba empezando desde cero, sin raíces.

Durante un tiempo, nos mudamos constantemente por el trabajo de mi papá en construcción. Cada nuevo proyecto significaba un nuevo lugar, una nueva casa . apenas empezaba a hacer amigos y acostumbrarme a un sitio, ya teníamos que irnos. Fue una etapa muy inestable para mí, como una montaña rusa emocional, subía cuando encontraba nuevas amistades y bajaba cuando debía dejar atrás.

Finalmente, nos establecimos en La Carpio, San José. Mi papá ya había vivido allí anteriormente, así que para él era un lugar familiar. Para mí, al principio, fue duro. Tenía miedo, prejuicios, dudas. Pero poco a poco fui descubriendo que también había personas buenas, luchadoras, que como nosotros estaban buscando una vida mejor.

La xenofobia y la discriminación

A pesar de haber encontrado cierta estabilidad en La Carpio, no estaba libre de experiencias dolorosas. Me enfrenté a la xenofobia y la discriminación. Escuchaba comentarios como “paisa” o “nica” con tono despectivo, y eso me dolía. Me hacían sentir como una intrusa, como si no tuviera derecho a estar aquí. A veces, bastaba con mi acento o mis rasgos para que me trataran diferente.

Me afectó emocionalmente Comencé a dudar de mí misma, a sentir vergüenza de mis raíces. Pero también decidí que no dejaría que esas voces me definieran. Aprendí a enfocarme en las personas que sí me aceptaban, que me valoraban por quien soy, no por de dónde vengo.

El fútbol como ruta de escape

Entre todo ese caos emocional, encontré una tabla de salvación: el fútbol. Desde niña lo había amado, pero en Nicaragua no siempre era fácil jugar siendo mujer. Escuchaba cosas como “vas a terminar siendo una marimacha” o “ese deporte no es para mujeres”. Aún así, jugaba siempre que podía, porque en la cancha me sentía libre.

Ya en Costa Rica, busqué equipos por internet, pero muchos estaban lejos. Un día, decidí ir al planche de La Carpio y preguntar si podía jugar. Al principio me daba pena, pero me aceptaron. Y ese momento cambió mi vida. Empecé a ir todos los días a jugar. Conocí a un grupo de chicas que también amaban el fútbol y me invitaron a unirme a su equipo mejenguero. Formamos una gran amistad y empezamos a participar en torneos y retos en diferentes lugares.

El fútbol se convirtió en mi refugio, en mi forma de expresar emociones, de liberar estrés, de sentirme viva. En la cancha no importaba de dónde era, solo lo que sabía hacer con el balón.

Gracias a mi pasión por el fútbol, descubrí la Fundación GOLEES en Instagram. Les escribí y me respondieron con la información de sus entrenamientos en el planche. Desde el primer día me sentí bienvenida. Era un espacio seguro, sin prejuicios, sin discriminación. Allí no era “la nica”, era una futbolista más.

Con el tiempo, desarrollé mis habilidades, pero más allá de lo deportivo, encontré una familia. Personas que me querían, que me apoyaban, que me hacían sentir valorada. En GOLEES aprendí que el fútbol no solo se juega con los pies, sino también con el corazón.

Durante esos años, también encontré otros lugares que me brindaron apoyo y esperanza. Uno de ellos fue Casa Ilori, un espacio donde me ayudaron con mis estudios y me invitaron a participar como voluntaria. Trabajé con niños y niñas, acompañándolos, jugando, enseñándoles. Me encantaba ver sus sonrisas, su curiosidad, su alegría.

Estar ahí me hacía sentir útil, sentía que mi historia podía servirle a otros. Además, me rodeaba de personas que me trataban con respeto, que me hacían sentir que sí tenía un lugar aquí.

Hubo muchos días en los que pensé en rendirme. Extrañaba mi país, mi gente, mi historia. Pero poco a poco, con esfuerzo y con el apoyo de personas buenas, logré encontrar luz entre tanta oscuridad.

Hoy, miro atrás con gratitud. Agradezco estar en este país que, a pesar de los desafíos, me ha abierto oportunidades. He aprendido a ser resiliente, a no rendirme, a seguir adelante incluso cuando todo parece en contra. Costa Rica me ha enseñado a valorar lo pequeño, lo cotidiano, lo humano.

El fútbol como puerta abierta me dio la oportunidad de becas torneos viajes a otros países pero como puerta cerrada ser migrante me puso límites como no tener una identificación un pasaporte por no poder viajar a mi país de origen a sacarlo.

El fútbol: puertas abiertas y cerradas

Migrar es empezar de nuevo sin saber si te van a recibir con los brazos abiertos o con muros invisibles. Para mí, el fútbol fue lo primero que me hizo sentir parte de algo en este nuevo país. No importaba de dónde venía ni cómo hablaba si la pelota llegaba a mis pies, yo sabía qué hacer con ella.

Gracias al fútbol, pude acceder a oportunidades que jamás imaginé me ofrecieron becas, participé en torneos, conocí entrenadores, compañeras y personas que creyeron en mí por lo que hacía en la cancha. Ahí no era “la migrante” o“ la Nica” era “la que juega bien”, “la que mete goles”. El fútbol me abrió puertas que parecían cerradas para quienes venimos de lejos.

Pero no todo fue juego limpio. Fuera de la cancha, ser migrante me ponía límites duros. Muchos de los documentos que necesitaba —como una identificación oficial o un pasaporte— no estaban a mi alcance. No podía ir a mi país de origen a tramitarlos porque mi situación migratoria lo impedía. Y sin esos papeles, algunas oportunidades simplemente se desvanecían.

Recuerdo ofertas para jugar en torneos fuera del país. Me decían: “Solo falta que mandes tu pasaporte”. Y yo me quedaba callada, con las manos llenas de talento, pero los bolsillos vacíos de papeles. El fútbol me dio identidad, me dio amigos, me dio sueños. Pero también me enseñó que el talento a veces no basta, que hay barreras que no se ven, pero duelen igual.

Aun así, no renuncio a este deporte. Sigo jugando, sigo soñando. Porque sé que no soy la única, y que algún día, con voz, con lucha, y con goles, vamos a abrir esas puertas para siempre.

Mis sueños y desafíos

Mi mayor sueño siempre ha sido ser futbolista profesional. Pero mi condición migratoria ha puesto ese sueño en pausa. Aun así, no lo he abandonado. Sigo entrenando, sigo soñando.

Por ahora, otro sueño se va acercando: poder entrar a la universidad en Costa Rica. Quiero estudiar, crecer, prepararme para un futuro mejor. Como chica joven y migrante nicaragüense, el camino no ha sido fácil. No tuve una mentora o un guía en los primeros años, pero con el tiempo, Dios fue poniendo en mi camino a las personas que yo necesitaba. Y eso ha hecho toda la diferencia.

Desde pequeña, el fútbol ha sido mi refugio, mi pasión. Me decían que no era para mujeres, que estaba “jugando a ser hombre”, pero yo sabía que en la cancha encontraba mi voz. Aquí, en Costa Rica, he podido jugar libremente, sin prejuicios. El fútbol me ha dado fuerza, identidad y propósito.

Cuando corro tras el balón, cuando marco un gol o hago un pase preciso, siento que todo tiene sentido. Que no importa de dónde vengo, ni lo que digan de mí. En ese momento, soy simplemente yo: fuerte, valiente y libre como una mariposita.